MODERN SPIRITUAL GIFTS AS ANALOGOUS TO APOSTOLIC GIFTS: AFFIRMING EXTRAORDINARY WORKS OF THE SPIRIT WITHIN CESSATIONIST THEOLOGY

作者:Vern S. Poythress

原發表於The Journal of the Evangelical Theological Society 39/1 (1996): 71-101.

啟示錄這卷書是聖靈默示的(inspired)。現代異象、聲音和”預言”(prophecies)都不是聖靈默示的,因為聖經正典已經完成。然而,這些現代異象跟聲音可以類比於啟示錄,就像現代講道可以類比於使徒講道那樣。如同現代講道,現代直覺式的演說只有以聖經最終無誤的神聖權威為基礎,才具有權威。

這裏的一個關鍵區別是明顯是理性層面的過程[rationally explicit processes](如路加福音的寫作過程)與直覺的過程[intuitive processes](如啟示錄的寫作過程)之間所作的區分。一種過程並不比另一種過程更”屬靈”。路加福音和啟示錄都是聖靈默示所寫成的。

現代講道可以類比於路加福音,也就是在講道過程中,在理性層面上明顯的過程佔據主導地位。而現代的”先知預言”或直覺演說則可類比於啟示錄。直覺過程占主導地位。使徒恩賜與當代較低恩賜之間的一般類比表明,理性層面上明顯的過程和直覺過程,都是聖靈可以在當代使用的。

終止論者(Cessationists)認為,《新約》預言是聖靈默示的,因此隨著正典的完成就終止了。但可類比於先知預言的非默示直覺恩賜(noninspired intuitive gifts)仍然存在。因此,為了不藐視聖靈的恩賜,終止論者必須允許直覺恩賜在他們的教會論中佔有一席之地。

我們有類比而不是完全一致,這個事實意味著我們必須尊重某些限制。講道受到怎樣的限制,現代直覺現象也必須受到同樣的限制。一切都必須察驗是否符合聖經。

———————————

筆者認為,現代屬靈恩賜可以類比於使徒所運用的有神聖權威的恩賜(divinely authoritative gifts),但並非完全相同。既然不是絕對相同,那麼使徒的教導和聖經正典就具有獨一無二的神聖權威。另一方面,由於其中存在類比,現代屬靈恩賜仍然是真實的,對教會仍然有益處。因此,在一概贊同和一概拒絕現代靈恩恩賜之間存在著一條中間道路。

1. 以基督為中心的恩賜

要形成這種觀點,我們需要幾個關鍵區分。首先,我們需要一個符合聖經的框架來思考聖靈恩賜。

《新約》聖經本身就為聖靈恩賜神學提供了資源。以弗所書四章7-11節是其中一段關鍵經文。耶穌基督是教會的頭/元首,也是聖靈所有恩賜的分配者(第11節)。祂從自己所擁有的豐盛中分配諸般恩賜,因祂已得勝(第8節),且充滿萬有(第10節)。使徒行傳二章33節補充了這個畫面,說基督”從父受了所應許的聖靈”,這是將聖靈澆灌在教會身上的前奏。我們從基督豐盛的聖靈中所領受的,”是照基督所量給各人的恩賜”(弗四7)。

這些反思自然而然地會得出這樣的結論,即我們在聖靈裏的職事可以類比於基督的職事,也從屬於基督的職事。例如,基督是末後的大先知(徒三22-26)。透過五旬節的聖靈澆灌,我們都成為了從屬的先知[subordinate prophets](徒二17-18)。基督是牧長(彼前五4),是教會的統治者。祂透過聖靈指派下級牧人(彼前五1-3;徒廿28),並賜下統治、治理和照顧羊群的恩賜(林前十二28;弗四11 “牧師”)。基督來是要服侍人,用自己的生命作多人的贖價(太廿28)。祂還賜予我們服事的恩賜(羅十二7-8),並呼召我們”為弟兄捨命”(約壹三16)。

基督為我們所作的工作可以方便地歸入傳統的三重職分,即先知、君王、祭司。(注1) 基督對我們說話(先知),統治我們(君王),為我們捨命,服事我們(祭司)。在希伯來書一章1-3節中,這三種功能同時出現。當我們與基督聯合時,我們就轉變成祂的樣式,有祂的形象(林後三18;羅八29;弗四24)。自然而然地,我們就成為先知,向他人傳講祂的話語(西三16)。我們成為君王,奉祂的名在我們負責的領域行使權柄(弗二6,六4)。我們成為祭司,彼此服事(約壹三16)。

相關的聖經經文表明,每個信基督的人都有這些能力。但並不是每個人在每個方面都有同樣的恩賜(弗四7)。在說話恩賜強的地方,人們就會成為公認的教師(弗四11)。治理恩賜強的人就會成為公認的長老或牧人(彼前五1-4)。服事恩賜強的地方,人們會成為公認的服事者和憐憫人的。有些人認為,我們可以把這種服事與執事的事工特別連在一起(關鍵字diakonia的意思就是服事,這一點可以得到支持)。

先知恩賜、君王恩賜和祭司恩賜這三類恩賜之間並不是嚴格分開的。無論是在基督的一生中,還是在祂子民的生命中,都有典型的組合。例如,牧養既包括透過基督的話語為羊群提供滋養(先知的功能),也包括帶領並保護羊群(君王的功能)。這些領域之間的界限很模糊,但我們還是可以在這裏認識到不同的焦點或重點。

羅馬書第十二章、哥林多前書第十二章和以弗所書第四章中提到的所有恩賜都可以大致歸類為先知、君王或祭司的恩賜。例如,智慧跟知識的恩賜屬於先知性的,而治理、行神蹟能力與醫治的恩賜則屬於君王性的。但有些恩賜很容易被歸類為多種類型。例如,醫治可以被視為祭司的恩賜,因為這是對被醫治者的憐憫。歸根結底,先知、君王和祭司的功能可以擴展到上帝子民的整個生活中,因此我們不應該被表面上的重疊所困擾。儘管如此,這種分類還是很有用的,它提醒我們與基督工作的關係,提醒我們《新約》中的恩賜清單沒有一項是詳盡無遺的。

2. 恩賜金字塔

由於恩賜的功能和強度各不相同,《新約》承認先知、君王和祭司的恩賜有幾個功能等級(見圖一)(注2)。有那些等級呢?

首先而且最重要的,是彌賽亞恩賜(第一級)。唯有基督擁有聖靈的豐滿,以明確的方式裝備祂成為最終的先知、君王和祭司。

其次是使徒或根基性的恩賜(第二級)。基督指派使徒作見證人(徒一21-22)。根據他們直接看見和聽見的,並根據聖靈默示他們的工作,他們可以為基督所成就的一切作權威的見證。他們的口頭見證具有不可複製的先知作用。使徒們跟與他們密切相關的”講道團”(apostolic men),如馬可、路加和猶大,產出了《新約》全書。

同樣,使徒們就《新約》教會的管理或牧養做出了根基性的決定。他們帶領教會度過了最初的危機(徒六、八、十~十一、十五、廿)。因此,他們具有不可重複的君王角色。使徒們指派了第一批執事,從而穩固了服事與憐憫的事工(徒六1-7)。在所有這些方面,使徒的角色都是不可重複的。

第三,我們有卓越的、可重複的恩賜(第三級)。當百姓在教導、管理和施捨方面有很強的恩賜時,他們可能會得到教會的正式承認。傳統上,改革宗教會學將這一層級稱為”特殊職分”。它包括教會中的教師、長老和執事。

最後,我們還有每個信徒都參與的層級(第四級)。正如聖經所顯示的那樣,每一個與基督聯合的信徒都會成為廣義上的先知、君王和祭司。

具有完全神聖權柄的恩賜和從屬的(未受默示的)恩賜之間的區分現在已經很清楚了。耶穌基督是上帝(約一1;廿28),是教會的主(弗五24)。祂的工作具有完全的神聖權柄。使徒和使徒講道團受命於基督,擁有祂的權柄。因此,他們的話語和在職分上的行動都具有神聖權威(參林前十四37;帖前二13)。具體來說,使徒們在行使職份時所說的話是專門意義上的”受默示的”。”受默示的”的話語是上帝親自說出的話,由上帝呼出來的話(提後 三16),因此帶著毫無保留的(unqualified)神聖權威。

聖靈也以從屬的方式將教導和說話的恩賜賜給牧師、教師和一般信徒(弗四11;西四6)。這些人所發表的言說並不是受聖靈默示的。也就是說,這些言說並不完全是上帝的言說,因而不具有毫無保留的神聖權威與完美性。

儘管如此,這些言說仍可能具有大眾意義上的”啟發性”(inspiring)。我們承認有聖靈的同在。我們為所運用的恩賜感謝上帝,我們也知道,如果運用得當,這些恩賜都源自聖靈的大能。但結果總是有誤的,必須用聖經的標準來檢驗。在基督裏的啟示的終極性(來一1-3)、使徒教導的根基性(弗二20)以及聖經正典已經完成的這一事實,都暗示了用聖經來察驗後來的工作是必要的。無論是靈恩派還是非靈恩派觀點的最優秀代表人物都同意這一觀點(注3)。

3. 覺察導話語跟行動的基礎

我們還可以用許多其他方式對聖靈恩賜的功能進行分類,這些方式與我們已經確定的分類方法不謀而合。例如,我們可以把恩賜分為對上帝、對基督徒和對世人(基督徒群體之外的人)的恩賜。(注4)就我的目的而言,引入這樣一種區分是很方便的,即側重於區分人們對其理念或行動基礎的認識。

首先,人們有時會有意識地從聖經中的某些段落中汲取行動的靈感。聖經中的一段經文是他們行動的自覺依據(conscious basis)。例如,一位教師在講道時會有意識地以聖經中的某段經文為根據。長老在勸導一個受到醉酒誘惑的年輕人時,可能會有意識地以警告醉酒的經文作為建議的依據。一位執事在安慰遭遇個人悲劇的人時,可能會有意識地想到羅馬書十二章15節。我們把這種運用恩賜的過程稱為一種”無推理過程”(adiscursive process)。這種行動是從聖經的一段或多段經文中推論出來的。

其次,人們有時會憑”預感”、”感覺”或直覺行事。他們感到自己應該說或應該做某件事情。他們可能看到某種情況並自發地做出反應。或者,他們可能見到特殊的異象或聽見特別的聲音。但在這些情況下,他們不會有意識地察覺到聖經中的某一段經文或某一組經文是他們經歷的唯一基礎。他們的經歷源於一種個人衝動,是他們不會,或許也無法進一步分析的衝動。我們把這種情況稱為非推理過程(nondiscursive processes)。

第三,人們可能在對行動基礎有部分自覺的情況下採取行動。例如,他們將自己的處境與聖經中的某種典型處境作比較。他們直覺地認為自己的處境與聖經的處境相似,但卻未察覺到與判斷此對比的本質有關的一切因素。這些過程部分是推理性的(discursive)。我們可以稱它們為混合過程(mixed processes)或創意-辨識過程(creative-discerning processes)。對許多人來說,在很多情況下,第三種混合過程可能是最常見的。不過,為了化繁為簡,我們會主要地關注較為”片面”的過程,即推理過程跟非推理過程。

上述三個標籤的目的都是描述性的(descriptive)標籤,而不是評估性的(evaluative)標籤。也就是說,我們現在是在描述不同的人可能會做什麼,而不是說人們究竟會贊同還是會反對。

我們可以從《新約》聖經中舉出這三種過程的例子。大多數的使徒講道都涉及推理過程。”保羅從早到晚,對他們講論這事,證明神國的道,引摩西的律法和先知的書,以耶穌的事勸勉他們。他所說的話,有信的,有不信的。”(徒廿八23-24)。保羅靠賴的是”摩西律法”和”先知的書”,這表明了一種論述的過程。同樣,使徒行傳中的使徒講道也引用了《舊約》聖經中的具體經文,並將論據歸納在一起。使徒們努力想要說服聽眾。人們之所以相信他們,不僅是因為他們聲稱擁有直接的神聖權威,還因為人們”天天查考聖經,要曉得這道(保羅所說的)是與不是”(徒十七11)。

啟示錄的異象和其他地方的異象都說明非推理過程是怎樣的。約翰見到了異象,聽見了聲音,並記下他的所見所聞(啟廿二8)。

使徒行傳第十五章是混合過程或創意-辨識過程的一個可能例子。使徒和長老們部分透過有創意地訴諸明顯的經文(徒十五16-18),部分透過發現一般問題與彼得的關鍵事件之間的類比(十五7-11),解決了一個新的、有爭議的問題。

這三類過程之間的界限顯然是不固定的。覺察到行動基礎是一個程度上的問題。一個人可能或多或少會覺察到促成其行動的幾個或多個因素。

就使徒的情況來說,相關的推理和非推理過程都是受默示的,具有神聖權威。另一方面,在其他情況下,這些過程並不是受默示的。事實上,它們可能是魔鬼的作為。在馬太福音四章6節和提摩太後書二章25-26節中,魔鬼使用了推理過程;在路加福音四章34節、以西結書十三章7節,和以西結書十二章24節中,魔鬼使用了非推理過程。在其他一些情況下,推理過程和非推理過程都在人類經驗的正常過程中運作。例如,推理過程在撒母耳記上廿五章28-31中亞比該的爭辯中起了作用;在撒母耳記下19章4節中,當大衛沉浸在悲痛中時,非推理過程起了主導作用,直到撒母耳記下十九章5-8節中約押提醒大衛履行他的職責為止。總的來說,我們沒有理由認為推理過程或非推理過程具有先天的優越性。就使徒的例子而言,兩者可能都是受默示的,但也可能都不是受默示的。

我們該如何將現代基督徒的生活融入其中呢?圖一表明,我們應該透過與使徒所運用的恩賜進行類比來思考現代聖靈恩賜。(注5)因此,就原則來說,作為推理過程、非推理過程和混合過程的各種恩賜都有發揮作用的空間。現代的例子證實了這一推論。有些人非常擅長從聖經中建立明確的論證。他們的稟賦所使用的是推理過程。另一些人則透過長年的學習並消化聖經,並藉著聖靈在他們心中造作出真理的知識,他們只是”知道”什麼是正確的,但一時卻無法舉出具體經文來證明他們的結論是正確的。他們的恩賜涉及非推理過程。當然,其他人可能通常知道他們行動的一些聖經依據,但並不是全部。

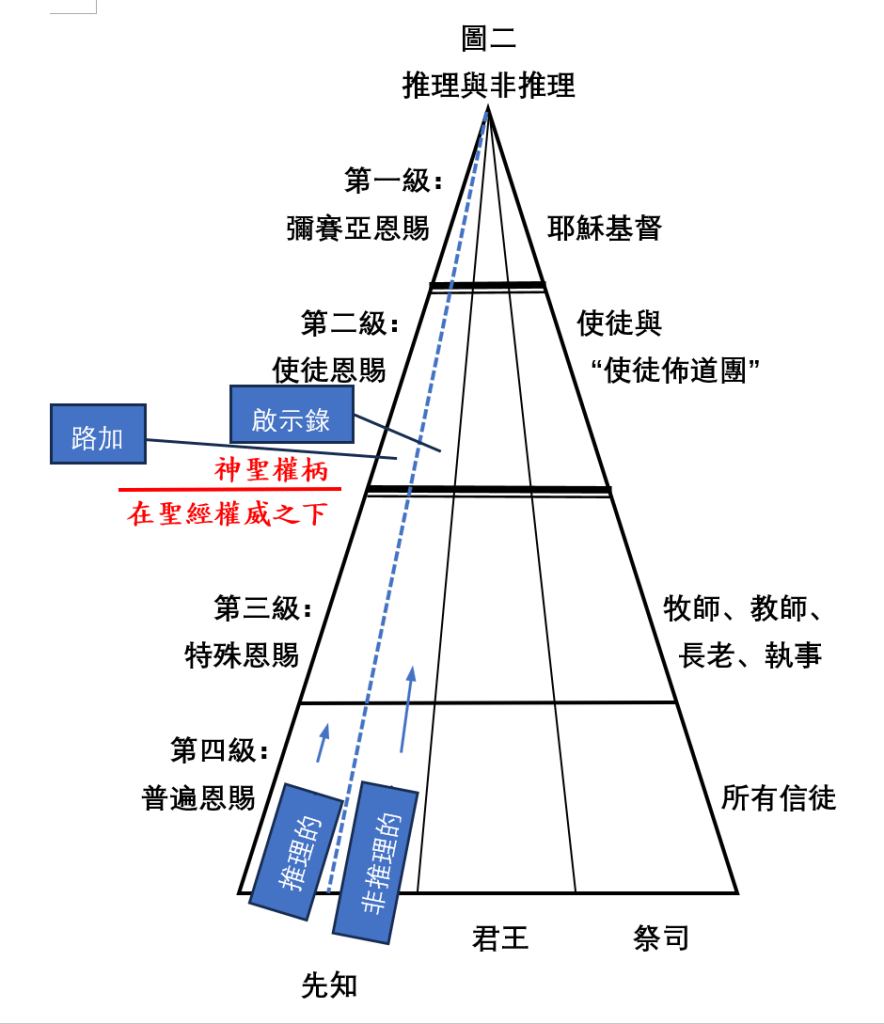

這些過程的多樣性尤其體現在語言恩賜或知識與說話恩賜方面,也就是先知恩賜,與君王和祭司恩賜相對。有些人認識事物和說話主要是根據聖經中明顯的經文進行明顯的推理。另一些人則根據自己對符合福音的直覺來認識事物並說話。見圖二。

請注意,在圖一和圖二中,現代恩賜總是屬於第三級和第四級,也就是所謂的特殊恩賜和普遍恩賜。現代恩賜都可能有誤。它們都靠賴聖經,不會添加聖經內容。因此,它們可以類比於使徒恩賜(第二級)和彌賽亞恩賜(第一級),但並不完全相同。

讓我們來看幾個例子。在使徒恩賜的第二層級,使徒講道主要涉及推理過程。路加用推理過程寫出了路加福音。啟示錄則為我們提供了一個非推理過程的例子(注6)。

現代的第三與第四層級是什麼呢?推理過程包括現代講道和非正式的聖經學習和教導。非推理過程包括聖經中的觀點或經文自發地出現在腦海中,但接受者並不知道它們是在哪裏或如何產生的。有時會出現更引人注目的情況。在夢中或異象中,一個人看見一個穿著素樸的白袍的婦女。她正走過一塊泥濘區。一些泥漿濺到她的長袍上。她來到一座宮殿門前。她站在門外,為自己的汙穢而羞愧流淚。一個男人走來,給了她一件光鮮亮麗的長袍。她穿上它,高興地走進宮殿。或者一個人做了一個夢,夢見一個天使在一本書上寫字。在書頁的頂端寫著他自己的名字。下面是他做過的所有壞事和產生過的惡念。一個人出現了,他面容燦爛,手掌滴血。他用手在紙上塗抹。一個聲音告訴天使,要天使讀這頁紙上的內容,但天使回答說:”我讀不出來,因為上面沾滿了血。”

使徒講道真的類似於現代講道嗎?當然,使徒的講道是受默示的,是獨一無二的。現代講道並不是對使徒講道的補充,而是完全衍生自使徒的講道。因此,我們也許會猶豫是否要把兩者稱為”類似”(analogous)。然而,在某些方面,二者無疑是類似的。傳道人和解經家總是願意從使徒的例子甚至耶穌的例子中汲取教訓,儘管這些例子是獨一無二的。

同樣,我們可能會問啟示錄是否真正類似於現代異象或夢境。答案就像我們在講道時可能會說的那樣。啟示錄是受默示的,是獨一無二的。現代印象或異象要想有效,就必須不是對聖經的添加,而是完全從聖經衍生出來。事實上,這種衍生性在上面的兩個例子中顯而易見,即泥濘的袍子和弄髒的書。這兩個例子都包含了聖經中關於基督的赦罪與公義的教導,都使用了源於聖經的主題和意象。前者較為籠統,後者則將稱義的真理應用在某個具體的人身上。第二種只是透過其特定的應用方式,”說了聖經沒說的”(goes beyond the Bible),因此每個人都能認識到其信息的合法性。”一個人所謂的‘異象’實際上可能是聖靈將聖經真理以感人的方式應用到他的生活中。”(注7)。

事實上,在講道的語境中,我們可以按類比的方式自在地使用經文。以賽亞在以賽亞書第六章中的異象雖然獨特,但卻成為傳道者蒙召的教訓基礎。彼得在使徒行傳第二章中的講道成為現代講道的典範。哥林多前書十二到十四章成為現代人運用屬靈恩賜的原則源泉(甚至在那些認為哥林多前書中提到的大多數恩賜都已停止的人當中也是如此)。

人們有時可能會關心其他的區別。例如,他們可能會說,使徒講道和啟示錄有本質的不同,因為它們涉及新的內容、新的啟示。相較之下,現代講道和基於聖經的異象與直覺則包含了對”舊真理”的重新消化。但這裏的差異雖然真實存在,卻很微妙,而且容易被誇大。使徒的講道與教導在很大程度上是基於《舊約》聖經、基督的生平事蹟以及耶穌在世時的教導(包括路廿四25-27、44-49!)。因此,它遠非絕對嶄新,儘管對許多初次聽到它的人來說,它的信息可能是新的。啟示錄則彙集了大量來自但以理書、以西結書、撒迦利亞書和其他聖經資料的主題材料。路加福音和使徒行傳中的記載記錄了早期的事件,除了這些事件之外沒有引入任何根本上的新內容。此外,神聖權威與新舊無關。申命記在重複早先的啟示時,以及在引入新內容時同樣具有權威。(注8)

在現代情況下,講道、異象和夢境雖然在某種意義上是古老的,但在另一種意義上卻可能是新的:它們很可能向接受它們的人傳達新的理念。此外,在新的人和新的處境中總會有新的應用(就像那本沾滿血跡的書上的人的名字一樣)。

那麼,決定性的區別在哪裏呢?就權威而言,所有的現代過程都是完全衍生的。現代講道只有在重申聖經的信息時才具有權威。現代直覺、夢境、異象和所有其他非推理過程也都是如此。

在這種情況下,我們必須認真對待聖經的充足性和現代過程的有誤性。這一原則既適用於推理過程,也適用於非推理過程。就推理過程而言,傳道人可能會宣講正確的教義,也可能宣講異端邪說。直覺或夢境(經解釋後)可能是真的,也可能是假的。在現代語境中,無論是推理過程還是非推理過程,都無法在聖經之外添加更多的教導。

對許多人來說,現代的異象或聽覺可能比講道的推理過程更引人注目,更難以解釋。因此,他們認為這是”直接”來自聖靈的,因此是無誤的。但申命記十三章1-4節和帖撒羅尼迦後書二章9-11節與這一推論相矛盾。任何現代壯觀的經歷,無論多麼非比尋常或引人注目,都不能從根本上補充聖經的內容。事實上,它可能是捏造的神蹟,就像帖撒羅尼迦後書二章9-11節所說的那樣;或者它可能是對聖經真理的重申,但仍然被有罪人類的接收所污染;或者它可能包含有關當前局勢的信息(見下文);或者它可能是真理與錯誤的雜亂混合。我們要用聖經作為我們無誤的標準來察驗所有這些經歷。

4. 內容的獨特焦點

我們還需要最後一個區別,即內容的區別,而不是過程的區別。到目前為止,我們談論的是人們說話的過程。但我們還必須關注他們所說的內容。這些內容可能試圖重新表達聖經的內容,也可能試圖指教我們周圍的處境,也可能是兩者的結合。

首先,人們可能會把重點放在教導(didactic)內容上。他們告訴我們他們認為聖經教導了什麼,或他們認為上帝命令了什麼。我們把這種說話內容稱為教學內容(teaching content)。

其次,人們可能會把重點放在處境(circumstances)上。他們告訴我們周圍發生的事。或者過去發生了什麼,或者(如果他們在預測某事)將會發生什麼。我們把這種說話稱為”處境內容”(circumstantial content)。

第三,人們說話的內容可能會把聖經教導和處境信息結合起來。人們會告訴我們他們認為聖經如何適用於當前的情況。我們稱這種講話為應用性內容(applicatory content)。見圖三。

在《新約》聖經中,耶穌和使徒們所教導的都是上帝的話語。因此,無論其主要講的是上帝、歷史、他們的處境或應用,都是教學的內容。那麼,處境內容從何而來呢?當我們試圖將聖經應用在我們自己的現代處境時,它就出現了。《新約》聖經命令我們在自己的生活中以一種有辨識力的方式應用這話語,以不斷面對新的處境和新的挑戰(弗五16-17;羅十二1-2)。為了完成這種應用,我們不可避免地要處理處境和應用的內容。

我們在聖經中多次發現這類的事,在歷史敍事中涉及到非受默示的人或者行動,這些都是上帝沒有明確認可的。

首先來看歷代志下廿五章3-4節的記載:

國一堅定,(亞瑪謝)就把殺他父王的臣僕殺了,卻沒有治死他們的兒子,是照摩西律法書上耶和華所吩咐的說:「不可因子殺父,也不可因父殺子,各人要為本身的罪而死。」

在歷代志下廿五章3-4節所描述的行為中,我們可以發現這三種內容。首先看第4節中的原則:“不可因子殺父,也不可因父殺子,各人要為本身的罪而死。”這條原則引自申命記廿四章16節;它顯然是一個教導內容的例子。亞瑪謝在做出決定之前,可能已經聽到或想起了這樣的教導內容。

其次,第3節暗示亞瑪謝必須查明其父約阿施遇刺的事實。如果要遵循正當的法律程序(參申十九15-21),他或他的官員必須對約阿施的死亡事實有足夠的把握。這種對事實的確認涉及間接內容。最後,亞瑪謝確實查明了事情的真相,但他對真相的瞭解或對真相的陳述並不具有神聖權威。這只是普通知識。

最後,我們能在這裏找到應用性內容的例子嗎?對刺客的實際處決涉及應用性內容。在行刑過程中,亞瑪謝結合了申命記廿四章16節中的教導內容、關於謀殺罪刑罰的進一步教導內容(創九6)以及關於在這一特定謀殺案中誰有罪的間接內容。

歷代志下廿五章3-4中對整個事件的敘述是受默示的,因此也是教導內容的一個例子。但之前發生的事件和亞瑪謝官員之間的事實信息交流卻並非出於默示。

我們可以在聖經的歷史敘事中找到許多類似的例子。例如,列王紀上一章43-48節是約拿單關於所羅門加冕典禮的非默示記錄。約拿單的講話與列王紀上一章43-48節中受默示的記錄不同,涉及的是旁證內容。這份報告成為亞多尼雅和他的賓客採取應用行動的依據(王上一49-51)。同樣,士師記廿章29-32節看起來也是一個應用性內容的案例。上帝命令以色列人作戰,並應許他們勝利(士廿28)。但顯然,他們伏擊計劃的細節並非源於明確的神諭。相反,指揮官們考慮到了有關軍事戰略和便雅憫人可能會期待什麼的間接知識。

聖經是我們對處境作敬虔辨識的基礎。因此,聖經的教導是聖靈今天教導工作的基礎。但我們有理由相信,作為創造者和救贖主的聖靈也參與了我們瞭解自己和處境的日常工作(伯卅二8;詩九十四10;箴一2-7)。從最廣義的角度來看,聖靈在引導亞瑪謝瞭解其父遇刺真相的過程中發揮了重要作用。聖靈賦予了約拿單和以色列軍事指揮官所擁有的一切知識。正如箴言書二章6節所指出的,“耶和華賜人智慧,知識和聰明都由他口而出”。這些來自耶和華的知識包括箴言書其餘部分所倡導的有關日常生活的智慧和洞察力。日常知識以及聖經的明確教導都來自耶和華。

今日的處境當然不具備任何特殊權威。相比之下,聖經擁有神聖的權威。因此,在權威問題上,今天的處境與聖經對聖經時代處境的陳述之間存在著巨大的鴻溝。但從另一個意義上說,兩者之間存在著明顯的關係。聖經時代的人和我們一樣,也有問題、有掙扎、有處境。因此,在某些方面,他們將聖經中更普遍的原則應用到他們的處境中,就像我們將聖經應用到我們自己的新處境中一樣。在所有情況下,主都參與指導我們。是主給了我們關於聖經原則的知識,也是主給了我們關於我們必須應對的特定處境的知識。

5. 現代靈恩恩賜的問題

現在,我們可以將現代靈恩納入我們的總體框架。在靈恩派和非靈恩派中,各種恩賜透過不同的過程發揮作用。我們沒有必要一一說明。我們需要注意的是那些較有爭議的恩賜,尤其是靈恩團體將其歸類為知識的話語、智慧的話語、預言、辨識諸靈、方言和翻譯方言的口頭恩賜。

靈恩運動中的一些人認為,預言、辨識諸靈、方言等恩賜在今天的教會中仍在繼續,而另一些人則認為,這些恩賜隨著使徒的傳道和特殊啟示的完成而停止了。(注9) 我堅持認為,現代聖靈恩賜可以類比於默示使徒的恩賜,因此用《新約》聖經中使用的術語來稱呼它們可能合適,也可能不合適。我不想糾纏於術語之爭,而是直接在圖三的框架內考慮現代恩賜的實際作用。

根據我們之前的分類,所有這些有爭議的恩賜都是非推理過程。它們之所以有爭議,是因為它們的基礎更模糊、更隱秘。也就是說,其基礎是非推理的、“直覺的”(intuitive)。

相比之下,推理過程是沒有爭議的,因為它們訴諸聖經。當然,推理過程仍然會犯錯誤。教義健全的傳道人可以根據聖經宣講真理。但異端傳道人可能會試圖傳播他們的異端邪說。如果異端能夠提出貌似有理的論證,以聖經為依據來支持他們的觀點,那麼他們可能會更加危險。因此,推理過程仍然必須以聖經為最終標準。但在信奉聖經的圈子裏,每個人原則上都能接受這樣的過程,因為他們承認闡釋聖經的必要性。

非推理過程會帶來問題。一些靈恩派信徒可能會認為,因為其基礎更個人化、更私密、更直覺,所以它也更“直接”是聖靈的工作,因此比其他過程更不容易出錯。但我們已經注意到,這種想法顯然是錯誤的。路加福音所受的默示並不比啟示錄少。此外,即使是壯觀的、看似“神奇”的事例也可能來自偽造的來源(帖後二9)。

因此,根據我們關於屬靈恩賜的一般神學,推理恩賜和非推理恩賜只是與所有其他恩賜並列,沒有特別的優越性。與所有恩賜一樣,我們也要檢查它們是否符合聖經(林前十四37-38)。

但這些非推理恩賜是否應該被稱為聖靈的“恩賜”呢?我們已經從詩篇九十四篇10節、約伯記卅二章8節和箴言二章6節中觀察到,聖靈作為人類生命的創造者和維持者,賜給人們所擁有的一切知識。因此,從廣義上講,這些都是“恩賜”。此外,我們把這些工作稱為“恩賜”,並不是說它們是無誤的。講道的恩賜雖然是真實的,但並不能賦予現代傳道人無誤的能力,因為恩賜是在人類的罪惡和偏見中運作的;非推理恩賜也是如此。

許多非靈恩論者仍然對非推理過程有意見,因為他們會說,這些過程天生就是不可檢驗的。如果沒有人能判斷它們是否符合聖經,那麼它們就有可能擾亂聖經在教會根基中所扮演的獨一無二的角色。

但並非每一種非推理過程都是問題。在本文中,我們暫時不討論方言,因為它的內容不容易進行理性與推理的分析。對於其他口語恩賜,我們需要分別考慮教導內容、處境內容和應用內容。

教導內容就像沒有經文的即興佈道。如果過程是非推理的,演說者就不會有意識地察覺到演講所依據的經文。但是,即使演說者無意識地覺察到經文,聽眾也可能意識到相關的經文。如果內容符合聖經,這些經文就確實存在。如果內容不符合聖經,那麼演說就不可信。因此,這類內容是可以檢驗的。任何熟悉聖經或瞭解福音的人,都可以看到信息是否與他所瞭解的相符。靈恩派圈子中的許多“預言”都是將聖經用語串聯起來的。我們不難看出它們普遍具有聖經特徵。

當然,評估以經文為基礎的講道要容易一些。經文是明確的,聽眾可以立即查閱。他們可以將經文與講道者所說的進行比較。但仍然存在困難。聰明的異端可能會似是而非地使用經文。而一個非異端的講道人可能會發現自己故意或一時興起而偏離了經文。因此,在評估教學內容時,無論所涉及的過程是推理的還是非推理的,都需要有辨識力。

還要注意的是,人們行使辨識力的方式各不相同。對有些人來說,辨識通常是推理性的。在他們的腦海中,他們會記得與傳道人所說的一致或相悖的聖經經文。其他人的辨識可能是非推理性的。他們“感覺”到講道人所說的是對是錯。他們無法指出具體的經文。但他們就是知道,也許是在吸收和消化了大量聖經的基礎上知道的。他們所消化的知識現在“潛意識”地在他們的心中起作用,讓他們有辨識力。他們心中會自發地產生這樣的想法:“這個信息有問題”。

由於聖靈在信徒的生命中做工,我們也可以把所有這些過程描述為聖靈做工。當然,聖靈的工作方式是我們無法想像的。但祂也會透過一些方式來做工,比如我們對聖經的認識,這是祂自己創造出來的知識(林前二10-16)。從人的角度來看,人們主要使用推理或非推理過程。但這種人的描述與聖靈作工的事實並不矛盾。(再想想路加福音和啟示錄的例子)。

不同類型的人會互相幫助。有時,一個用推理法辨識信息的人可能無法立即想到相關的聖經經文來評估信息。但其他人卻以非推理的方式感覺到有什麼地方不對。這時候,有辨識力的人就需要花更多的時間,最後終於想到了一段經文,可以幫助判斷講道人信息的真實性。

6. 透過非推理過程領受的處境內容

到目前為止,我們已經討論了教導內容。這種內容是最簡單的。現在讓我們考慮第二類內容,即處境內容。在這一類中,我們有下面這樣的陳述。在一個美國教會裏,有人說:“我覺得我們上海的姐妹教會有屬靈爭戰,正在遭受攻擊”。在一次講道中,查爾斯·“司布真指著旁聽席說:‘年輕人,你還沒給你口袋裏的手套付錢呢。’”(注10)在另一個場合,司布真說:”有一個鞋匠坐在那裏;他的鞋店在周日都營業;上個安息日早上還在營業。他得了九便士,其中有四便士的利潤:他的靈魂以就四便士的價格賣給了撒旦!”(注11)瑞士的一位婦女見到了一個異象:在埃塞克斯(Essex)郡的一個演講廳裏,葛尼斯(Os Guinness)正要演講。(注12)所有這些都是透過非推理過程獲得的處境內容。

這類內容無疑引發了最困難的難題。但是,如果我們認識到這些信息在內容上與透過明顯渠道獲得的信息並無太大區別,難題就會減少。例如,原則上,上海的教會也許可以給美國的弟兄姐妹打一個長途電話。司布真本可以從偷手套的人或星期天開店的人那裏獲得信息(但他沒有這樣做)。葛尼斯本可以給瑞士的那位女士打一個長途電話。所涉及的信息種類並不引人注目。令人吃驚的是,這些信息是透過非推理過程獲得的。沒有明顯的長途電話或其他可科學分析的手段可以解釋信息是如何到達接收者手中的。

就圖三來說,這些信息是在一般信徒層面(第4級)運作的, 或可以想像地是在“特殊恩賜”層面(第3級)運作的屬靈過程的產物。如果正典已經完成,這些信息就不可能屬於第1級或第2級。此外,也沒有任何實際理由說明為什麼這些信息必須屬於第1級或第2級。重要的是接收者收到了信息,而不是信息具有某種特殊地位。因此,我認為這類信息與透過長途電話、報紙新聞和直接觀察獲得的信息屬於同一大類。它只是關於世界的信息,不多也不少。原則上,它對聖經充足性的“威脅”不亞於我早餐後是否刷牙的信息!(注13)

我猜想,人們之所以在非推理過程中遇到麻煩,是因為缺乏明顯的管道。在涉及非推理過程的案例中,沒有長途電話。因此,根據推理,當事人一定是“直接”從上帝那裏獲得了信息。因此,這些信息一定是直接受默示的,具有完全的神聖權威。最後這個結論造成了最令人痛苦的難題。因為如果結論屬實,那麼所收到的信息似乎與聖經的權威相衝突。終止論者認為,他們必須完全排除這類過程,以保護聖經權威的充足性和排他性。與此相反,非終止論者則感到有壓力,他們必須不加批判地接受這類信息,而這與現代信息來源的有誤性背道而馳。

雙方都需要冷靜下來。關鍵的錯誤在於把上帝參與這些過程跟人的受造性和人的罪的不參與這些過程混為一談,此外還把上帝的參與跟產品中的完整神聖權威混為一談。上帝在某種意義上“直接”參與了草的生長和微風的吹拂:”祂使草生長,給六畜吃”(詩一〇四14)。但是,草的生長並不是聖靈默示的。此外,即使人們沒有意識地覺察到他們的意念、言語或異象有任何來源,他們的人格方面仍然有這樣的來源和影響。靈恩派的領袖們很清楚,人們可能會“憑著肉體”說預言或方言。也就是說,領袖們知道有些非推理過程是由心理因素驅動的。(注14)

夢就是一個很好的例子。今天,大多數西方人認為大多數夢基本上是“無意識的”或不受控制的想像的產物。據推測,在《新約》時代的世界裏也有許多平凡、普通的夢。但有些夢具有啟示性(太一20-24)。使徒行傳十章10表明,上帝可能會利用饑餓等人類的正常經歷作為一種管道,透過這種管道帶來適當的異象或夢境。

按照類比,在現代,我們可以假設,夢可能同時是某些個人心理傾向的產物,也可能是上帝用來引起人們對某種處境內容的注意的一種管道。例如,莎莉和她的丈夫在臨睡前談到了他們的姨媽艾瑪,她當晚要開車從很遠的地方去參加一個特殊聚會。就在當晚,莎莉做了一個異常震撼的夢,夢見艾瑪姨媽突然死於一場車禍。莎莉隨即醒來。她決定為艾瑪姨媽和她身邊的人禱告。然後她繼續睡覺。第二天,她聽說艾瑪姨媽在莎莉禱告的那天晚上出了車禍。汽車嚴重受損,所幸艾瑪姑姑沒有受傷。這個夢並不是無誤的,也不是對聖經的補充。相反,這個夢是上帝利用莎莉在關鍵時刻禱告的一種有誤的心理體驗。

路加福音和啟示錄的重要例子再次回頭教導我們。無論是推理過程(路加福音)還是非推理過程(啟示錄),都不存在本質上較優越的靈性。在聖靈創造正典的案例中,兩種過程都是受默示的。但在其他情況下,兩種過程都可能是非默示性的。原則上,兩者都可能受到魔鬼的影響(提後二24-26;路八32;徒十六17-18);兩者都可能具有有誤和混亂的特點,與人類的普遍有誤性相一致。既然隨著正典的完成,默示已經停止了,因此現代來源都是有誤的。

那麼,假設我們承認現代非推理過程都是有誤的。它們原則上不會威脅到聖經的獨特權威。然而,許多人可能仍然會感到有些困難,不知道如何處理它們。如何察驗內容的有效性呢?如果我們相信非推理過程,它們是否會因為無法直接被聖經檢驗而在實踐中被不加批判地接受呢?

我們已經看到,當內容是教導內容或以教義為導向的內容時,聽眾可以透過與聖經對照來檢驗內容。但是,如何檢驗處境內容呢?假設有人透過非推理過程聲稱一個年輕人沒有付手套的錢。我們是相信還是不相信呢?

像這樣的情況並不像我們想像的那麼困難。很多時候,我們相信什麼並不重要。我們可以自由地保持懷疑。而且,由於所有現代非推理過程都是有誤的,我們最好保持懷疑。在司布真生平的事例中,會眾得到了一個普遍教訓的說明,即所有聚集在一起的人都在接受上帝關於他們特殊需要和罪孽的教誨。如果司布真是對的,有一個年輕人的手套被偷了,那麼這個年輕人就會知道,並得到特別的關注。如果司布真說錯了(他可能有錯),那麼就沒有人受到這樣的教誨,但對全體會眾的一般教誨仍然存在。

此外,我們可以為某種情況禱告,但並不確定這種情況是否正是我們所想的那樣。我們可以為這個年輕人禱告,因為我們知道上帝知道實際情況是怎樣的。我們可以為上海的姊妹教會禱告。

當然,濫用的危險從未遠離。司布真對著一大群會眾演說,因此人們大概不可能確切知道司布真心目中的人是誰,甚至連他自己也可能不認識這個人。但是,如果演說者聲稱某個人有罪,其結果可能是誹謗,這顯然是違背聖經的(箴十18;西三8;彼前二1;等等)。因此,說話者需要受到責備。

有些人可能仍然對自己的不確定性感到不安。他們的理由可能如下。當我們接到來自上海的長途電話時,我們知道那裏正在發生的事。但是,當我們有一個非推理過程時,我們並不確定發生了什麼。那麼,我們該如何應對呢?

但實際上,在許多情況下,我們都習慣於對可疑信息做出反應。畢竟,長途電話也不是萬無一失的。線路上可能會有靜電。電話那頭的人可能誤解了上海的情況。或者他可能在謊報情況。或者他可能已經瘋了。或者,我們聽到的聲音可能是冒名頂替者捏造的。儘管存在這些不可靠的問題,但我們還是有可能對長途電話做出正確的回應。

從另一個角度考慮。如果電話另一端的人過去有時被證明是不可靠的,我們就會在某種程度上對他所說的話打折扣。同樣,如果某人的非推理過程不可靠,我們也會根據他的不可靠程度對他所說的話打折扣。如果我們以前對一個人的非推理過程沒有任何經驗,我們就會或多或少地對他所說的話打折扣,就像我們對任何表面上善意的陌生人打折扣那樣。這種評估可靠性的做法在所有人際關係中都很常見。我們面對的並不是在人類經驗中沒有先例的東西。

7. 預測(Predictions)

仍有幾類處境內容需要特別關注。其中之一就是預測。如果有人預言基督再來的時間呢?那麼我們可以放心地忽略這個預言,因為它與聖經相矛盾(可十三32-37;徒一7)。我們應該以聖經中反對設定日期的警告為依據,告誡這個預測者。

但現在換一種情況。如果有人說美國加州的一部分將在某年某月某日沉入大海,怎麼辦?如果我們住在加州,我們應該收拾行李離開嗎?在這種情況下,首要原則必須是一如既往地牢記,現代人類的所有預測都是錯誤的。我們如何對待天氣預報或經濟預測?我們對它們給予一定的關注,但我們知道它們經常被證明是錯誤的,或者部分是錯誤的,部分是正確的。

有些人可能會反對說,天氣預報和經濟預測並不是真正的平行案例,因為它們在性質上是推理的,而不是非推理的。當然,做出預測的人是透過推理做出預測的。但是,判斷預測可信度的普通人幾乎從來不知道現代氣象或經濟理論的細節,也不知道這些理論賴以產生具體預測的數據的細節。在實際操作中,我們用普通人的方法來判斷可信度。這種事情在過去是否被證明是可靠的?這個人在這方面是否表現得很可靠?這種預測是上帝有可能做的嗎?

我們的總體結論仍然不變。毫無疑問,聖靈可以透過非推理過程來產生人類的預測。祂也可以透過推理過程來產生人類的預測。兩者在本質上都不比對方更屬靈,也都不比對方更容易有誤。這兩種預測都不是額外的上帝話語,需要對它作出順服從的信仰回應,而只是關於未來情況的推測信息,我們需要像評估其他預測一樣對其進行評估。

一旦我們意識到,基於非推理過程的預測並不屬於某種特殊的“神聖”範疇,它們與基於推理過程的預測一樣容易出錯,我們就可以保持理智了。我們既不必完全拒絕,也不必輕信這些預測。

8. 命令(Commands)

那麼,涉及命令的情況又如何呢?史普羅(R. C. Sproul)講述了一件事,當時他腦子裏閃過一個念頭: “’往普天下去,傳福音給凡有血氣的….。帶著薇絲塔(史普羅未來的妻子)一起。”(注15)更富爭議的情況是,一個人對另一個人發出命令。亞伯對比爾說:“主說,你要去,到莫桑比克作宣教士”。

首先,“主說”這種語言是不合適的、令人困惑的,也是危險的。它很可能會被理解為一種無誤啟示的主張。亞伯應該這麼說:“我覺得主在我心裏囑託我說[lay it on my heart],你應該去,到莫桑比克作宣教士。”(注16)即使沒有這種危險的開場白,在一些人看來,這樣的命令似乎也威脅到了聖經啟示的充足性。詩篇一一九篇1節說:“行為完全、遵行耶和華律法的,這人便為有福!”要做到無可指責,只需要“遵行耶和華律法”。不需要更多的規則或命令。“耶和華的律法”提供了關於公義的完整教導。同樣,提摩太後書三章16-17節指出聖經是充足的,“叫屬神的人得以完全,預備行各樣的善事”。任何在聖經之外添加內容的命令,無論是否聲稱無誤,都是非法的(申四2)。

此外,像亞伯這樣的命令往往會帶來令人痛苦的實際問題。假設亞伯讓比爾去莫桑比克作宣教士。但老實說,比爾自己並沒有去莫桑比克的直覺衝動。比爾被進退兩難了。如果他不去,他就會因為違背了上帝的旨意而感到內疚。如果他去了,他會感到不開心,因為他並不真的想去,而且擔心他去並不是主的旨意。

此外,靈恩派團體有時也會有一些悲慘的經歷,操縱者利用這樣的命令來強迫人們一味順從他們的奇思妙想。咄咄逼人的人利用命令來達到自私的個人目的。可以理解的是,一些靈恩派領袖最近才完全禁止了這種形式的言論。他們說:“這並不是說預言的目的。”

當然,實際的危險,以及侵犯聖經充足性的危險,都促使我們對聖經之外的命令持謹慎甚至懷疑的態度。但顯然,聖經之外的命令有時也值得我們仔細琢磨。在某些情況下,它們可能並不是對聖經的真正添加,而是對聖經的應用。它們屬於我稱之為應用內容的範疇。例如,考慮一下史普羅的想法,“往普天下去,傳福音給凡有血氣的”。這句話與馬可福音十六章15節相似。由於馬可福音結尾處的經文關鍵問題,我們無法絕對肯定馬可福音第十六章第15節是馬可福音原稿的一部分,但正如馬太福音第廿八章第19節所顯明的,其總體思想是符合聖經的。因此,我們並沒有在聖經中“添加”一些古怪的、聞所未聞的要求。相反,我們看到的是一條適用於史普羅的聖經命令。為了確保這一應用是正確的,我們當然需要瞭解史普羅的一些信息——他是否有成為正式傳道人的恩賜和屬靈資格?但從史普羅的一些情況來看,這是個不錯的應用。

總的來說,應用既用了聖經誡命,也用有關世界的信息。只有掌握了一定程度的世界信息,我們才能確定應用是否恰當。

有時,即使有聖經的命令和有效的處境內容,人還是可能會犯錯誤。請看使徒行傳廿一章4節。“他們(在推羅的門徒)被聖靈感動[新譯本:憑著聖靈;Through the Spirit],對保羅說,不要上耶路撒冷去。”這節經文無論如何都很難理解。但也許事情是這樣的。推羅的門徒“藉著聖靈”獲得了保羅在耶路撒冷將要發生的事的信息。(注意使徒行傳廿章23節,“聖靈在各城裡向我指證,說有捆鎖與患難等待我”)。這些信息是透過非推理過程獲得的。門徒們也熟知聖經中關於保護人的生命的誡命(如出廿13)和關於謹慎的誡命(箴廿二3等)。當他們把聖經中的準則與關於這個世界的信息結合起來時,他們推斷保羅不應該去。但這個推論是錯誤的,因為保羅有特殊的呼召(徒廿22-24;廿一14)。

今天,當人們發出不尋常的命令時,這些命令有時可能是聖經規範與處境內容的結合。例如,對史普羅發出的“傳福音”的命令結合了馬太福音廿八章19節中的聖經準則和有關史普羅恩賜的處境內容。有時,聖經準則和處境內容都可能來自非推理過程。那麼,發佈命令的人就無法有意識地指明命令的來源。它只是一個非推理來源的命令。當然,它並不是無誤的,但在某些情況下,它仍然可能是一個實際上有效應用了聖經準則的命令。

因此,不可否認的是,非推理過程有可能發出有效的命令。但是,正如我們已經指出的,在評估這類命令時必須謹慎。我們必須借助他人的智慧,無論是關於聖經的智慧,還是關於當時情況和相關人員的智慧,來判斷什麼樣的回應才是恰當的。而且應該強調的是,我們知道主希望我們發自內心地服事祂(林後九7),而不是一味地順從那些沉重或壓迫性的命令(太十一28-30;約壹五3)。從根本上說,主的旨意始終是明確的:

“你要盡心、盡性、盡意愛主你的神。這是誡命中的第一,且是最大的。其次也相仿,就是要愛人如己。這兩條誡命是律法和先知一切道理的總綱。”。(太廿二37-40)

人們必須學會將全部精力用於遵從主的明確旨意。在這個過程中,不那麼明確的旨意(比如去莫桑比克)也會逐漸清晰起來。

9. 歡迎屬靈恩賜

讓我們回到重點。在我們這個時代,上帝既可以透過推理過程,也可以透過非推理過程做工。在使徒時代,這兩種過程都以默示的形式出現。在我們這個時代,正典已經完成,默示已經停止。現代過程是有誤的。但它們可以類比於使徒時代的過程。在理解現代屬靈恩賜時,我們應從使徒時代發生的事情中獲取線索。

那麼,我們該如何看待現代屬靈恩賜呢?現代恩賜既包括話語性恩賜(如教導的恩賜),也包括非話語性恩賜(比如能自發地說出適當話語的人,西四6)。從使徒時代不同恩賜的類比分佈可以推斷出這兩種恩賜的可能性。此外,基督和聖靈是一切恩賜的源泉(弗四7、11;參林前十二11)。在聖靈作工時,是祂們而不是我們決定何時使用推理和非推理過程。

作為回應,我們要歡迎各種屬靈恩賜,尊重它們,接受它們(林前十二14-26)。我們尤其要追求愛(林前十三)和建立教會的恩賜(林前十四)。同時,我們也要有辨識力(帖前五21-22)。我們應當運用辨識力。現代的表現總是有誤的。一切都要以聖經為基礎作評估,不可添加任何東西(申四2;啟廿二18-19)。

這裏既有給靈恩派的教訓,也有給非靈恩派的教訓。一些靈恩派信徒需要更明確地認識到非推理恩賜的有誤性和混合性。他們需要學會重視話語恩賜。相反,他們迄今為止一直間接地對推理恩賜說“我用不著你”(林前十二21),因為據說這些恩賜不如非推理恩賜那麼“屬靈”。(注17)

相反,一些非靈恩派人士需要學會重視非話語性恩賜。相反,他們會巧妙地說 “ 我用不著你”。據說,他們的依據是,隨著聖經正典的完成,非推理恩賜也就停止了。實際上,他們所表明的僅僅是,非推理恩賜隨著正典的完成而終止了。(注18)

在圖三中,我們還需要明確一點,即教導內容和處境內容之間的關鍵區別。根據我的定義,聖經中受默示的內容都是教導內容。相比之下,在現代處境中,我們既要與教導內容搏鬥,也要與處境內容搏鬥。因此,現代的處境內容沒有嚴格的使徒性的類比。可以肯定的是,使徒和聖經中的其他人都必須面對將聖經中的一般原則應用於其特定處境的挑戰。但使徒們的應用本身就是受默示的,因此也是聖經神聖準則的一部分。經使徒授權的關於具體情況的信息,無論看起來多麼“微不足道”(提後四13!),都具有神聖的權威性,對教會具有永久的指導意義。在這方面,它屬於神聖的一面,而我們現代的處境信息屬於受造的一面,神聖話語要應用在受造的一面。我們的現代教導內容和現代處境內容之間的關係並不是對稱或平衡的。相反,現代教導內容只要它是把聖經重新表出來,就具有權威。現代處境內容無論多麼真實,都不具有教會權威性。

在我們這個時代,上帝可能會透過推理和非推理的方式提醒我們注意處境內容。我們應該感謝上帝透過各種方式在這方面所做的一切。但是,教導內容與處境內容之間缺乏對稱性,這表明以聖經為基礎的教導內容必須具有權威性,必須作為上帝對其子民的旨意的表達方式而享有優先權。

10. 關於預言終止的辯論

現在,讓我們來看看一場糾纏不清的爭論。人們爭論《新約》和早期教會中的 “預言”是否是上帝默示的和無誤的。它是否擁有完全的神聖權威?葛富恩(Richard B. Gaffin, Jr.)說它是默示的。(注20)許多人認為,這場辯論的結果對靈恩派運動的未來至關重要。但實際上,辯論的結果對今天的實際影響甚微。

假設葛富恩是對的。那麼“預言”就會隨著使徒時代的結束和聖經正典的完成而停止。現代現象是有誤的,因此與《新約》預言並不相同。但具有教導內容的現代非推理過程可以類比於預言,就像現代講道可以類比於使徒講道那樣。因此,哥林多前書十二~十四章和其他地方闡述的有關屬靈恩賜的一般原則仍然適用。靈恩派所稱的“預言”其實並不是《新約》中所提到的“預言”。相反,它是一種可能有誤的類比。它實際上是一種透過非推理過程,以可能有誤的方式說話的屬靈恩賜。它與講道形成鮮明對比,後者是一種屬靈恩賜,透過推理過程以可能有誤的方式說話。

從某種意義上說,具有處境內容的現代非推理過程並不能類比於聖經中受默示的預言。但它們可以實證地為聖靈效力,就像透過推理過程的處境內容一樣。

另一方面,假設古德恩(Grudem)是對的。那麼“預言”就會持續至今。但這種 “預言”是有誤的。它與《舊約》聖經中受默示的預言不是同一回事。事實上,它是一種屬靈恩賜,透過非推理過程以有誤的方式說話。如果內容符合聖經,它的權威就來自聖經。如果內容是關於處境的,它就不是聖經的添加(不具有神聖權威)。因此,它只是信息,沒有特殊的權威性。因此,古德恩最終得出的實際結論與葛富恩大致相同。

因此,葛富恩和古德恩沒有必要在現代現象上產生分歧。他們的分歧只在於給這些現象貼上的標籤(“非預言”還是 “預言”),以及《新約》現象與現代現象是同一回事還是僅僅是類比。

葛富恩和古德恩都已承認現代現象的有誤性。葛富恩只需再邁出一步,將現代現象整合到屬靈恩賜神學中。有了這種神學整合,我們就會發現在今天的教會中使用這些恩賜是有類比理由的。

另一方面,古德恩只需澄清“預言”的地位。他說,“預言”是有誤的,但仍具有啟示性。它仍然來自上帝,對教會的福祉仍然很重要。葛富恩和許多其他人都認為這種描述難以理解或分類。怎樣才能既具有“啟示性”,又不與聖經的充足性相衝突呢?我的部分解釋是透過區分教導內容和處境內容。教導內容不能添加聖經的內容,而只能重新表述聖經中已有的內容。處境內容的地位與透過長途電話獲得的信息相同,即它沒有特殊的權威性。因此很明顯,這兩種內容都不會威脅到聖經的充足性。

如果靈恩派和非靈恩派能在這些問題上達成一致,我想關於現代靈恩的爭論就基本結束了。但在實踐中也會作一些調整。重視非推理恩賜的人往往會遷移到靈恩派圈子裏,因為在靈恩派圈子裏,非推理恩賜很受推崇。重視推理恩賜的人則進入了非靈恩派的圈子,那裏推崇推理恩賜。每個群體都傾向於只推崇自己的同類。我們都需要從哥林多前書第十二章中再次學習每一種恩賜的重要性,包括那些我們尚未感到自在的恩賜。

我們不能事先規定,話語恩賜或非話語恩賜必須始終占主導地位,它們必須是每個基督徒團體的突出特徵。因為主 “照自己所定的,將恩賜賜給各人”,而不是我們所定的(林前十二11)。另一方面,我們可以確信,主的目的是透過完整的聖經來管理和引導他的教會。祂沒有增加任何額外的神權要求。因此,教導內容自然具有優先權,其權威來自聖經(參弗四11)。

11. 現代的說方言

我們仍然必須處理現代方言(glossolalia)問題。現代方言涉及非推理過程而非推理過程。與我們上文的推理一致,它是有誤的。它與新約中的方言相比有何不同?我假設哥林多的方言現象涉及的是 “舌語”,而不是說話者所知道的外語(參見林前十四14)。如果新約中的 “舌語”是受啟示的,那麼現代的 “舌語 “與之類似,而非完全相同。

但現在我們在教會實踐層面該怎麼辦呢?答案並不明確。但有一些顯而易見的實際考慮。除非能以某種方式對 glossolalia 進行闡釋,並獲得可理解的含義,否則它對敬拜的基督徒集會是沒有用的。顯然,解釋是需要的。至少在這一點上,我們的情況與哥林多教會未翻譯方言的情況確實類似。保羅在哥林多前書第 14 章中的推論表明,除非有翻譯,否則方言應該是私人的。無論現代的方言與新約的方言是否相同,或者只是類似,哥林多前書第十四章的一般原則都必須適用。

但如何解釋現代詞彙學呢?由於其含義在話語上並不明顯,因此大多數解釋嘗試都是非話語性的。但這並不意味著它們是虛幻的。仔細的語言學和社會學觀察表明,解釋者可以透過一些自然的方式,利用無意識的線索來得出真實的而非虛構的意義21。如果聖靈在現代闡釋中起作用,那麼闡釋的結果仍然是錯誤的。在實踐中,解釋者的話語必須透過教會可用來評估基督教敬拜的所有貢獻的正常方法進行評估(注22)。

對於一些仍不願承認現代詞匯的適當性的人來說,另一個考慮因素可能會有些用處。語言學家的研究表明,在人類中產生詞匯的能力非常普遍23 。因此,在哥林多很可能出現了非啟示性的(可能是)啟示性的詞匯。將哥林多與現代靈恩派的實踐相比較,出於類似的原因,哥林多也出現過非靈感和(可能)靈感的方言解釋。

現在請注意,保羅給哥林多信徒的建議沒有提到要區分靈感和非靈感的方言,或靈感和非靈感的方言解釋。相反,他像一位好牧師一樣,把重點放在了造就人的問題上。如果保羅在哥林多沒有禁止非受啟示的方言,他今天大概也不會禁止(林前 十四39)。舉證的責任在於那些想要將其排除在外的人。他們將不得不與哥林多前書第 12 章和圖解 1 的包容性含義作艱苦的鬥爭。

12. 非凡事件的歷史記載

與教會的歷史相比,我們得出的結論其實並不新奇。在教會歷史上,聖靈既使用了推理過程,也使用了非推理過程。基督徒往往能夠以一種平衡的方式承認這兩種過程——儘管他們也不得不與反常現象作鬥爭。

改革傳統可以作為一個合適的例子。這一傳統通常與停止論神學有關。改革宗作家反復強調聖經的完整性和充足性。他們對從聖經中得出結論的推理過程表示讚賞。然而,我們也可以看到聖靈對非比尋常的非推理工作的見證。以下可作為一些例子。

首先,撒母耳·盧瑟福(Samuel Rutherford)的話特別值得關注,因為他是參與起草《威斯敏斯特標準》的人之一。撒母耳·盧瑟福說到(譯按:這部分由於原文有許多未經校對的古英語,因此翻譯不是很準確,請讀者會意):

“有一些特定的人有第三種啟示[除了正典啟示和聖靈給予確據的內在見證之外的第三種啟示],甚至在正典停止之後,就已經預言[原文如此;預言forefold]了將要發生的事情,如約翰·胡塞、威克里夫、路德,都預言了將要發生的事,而且他們肯定都失敗了,而在我們蘇格蘭,喬治·威夏特(George Wishart)曾預言卡迪納爾·比頓(Cardinall Beaton)不會活著走出聖安德魯斯城堡的大門,而是會可恥地死去,當時他看到屬上帝的人被燒死了,諾克斯(M. Knox)預言了格蘭傑勳爵(Lord of Grange)將被絞死,戴維森(M. Ioh, Davidson)預言了許多國王都知道的事,英格蘭的許多聖潔而虔誠的傳道人都做過類似的事情:沒有家庭主義者(Familists),也沒有反律法主義者,沒有大衛·喬治(David George),也沒有尼古拉斯(H. Nicholas);剛(Gang),蘭德爾(Randel)或惠爾賴特(Wheelwright),或丹(Den),我聽說過的人,只要一進入“家庭主義”,除了第四種[撒旦預言]的謊言和虛假的啟示之外,就再也沒有說過其他的話:哈奇森夫人說,她將奇蹟般地從波士頓法院被釋放出來,就像但以理從里昂被釋放出來一樣,但事實證明這是假的,貝科爾德(Becold)預言明斯特鎮將被釋放,但卻被交付給他們的敵人,他和他的先知被折磨和絞死,大衛·喬治預言他自己將死而復生[43頁],但這從未應驗,現在,我把第三種和第四種[撒旦]啟示之間的差異歸結為以下幾點。1 這些值得尊敬的改教家沒有讓人把他們的預言當作經文,我們應該相信先知和使徒的預言,他們預言了將要發生的事實,就像相信上帝的話語一樣,他們從來沒有像先知們那樣把自己說成是立即受到聖靈默示的器官,也沒有像保羅在羅馬書第十一章中那樣說過猶太人蒙召的預言,以及約翰在啟示錄一章10節和整本書信所說的;是的,他們從未像先知和使徒那樣,譴責那些不相信他們對這些特定事件和事實的預言的人。但是,哈奇森夫人說,(Rise, Reigne, pag. 27),她關於未來事件的特殊啟示與任何經文一樣都是無誤的,她必須像相信聖經一樣相信這些啟示,因為兩者的作者都是同一位聖靈….。

[頁44] 2 向敬虔而健全的基督見證人所啟示的事件並不與聖言相反:而是 Becold、Iohn Mathie 和 Ioh。 席克魯斯(他無緣無故殺害了他的兄弟)和其他狂熱分子,崇拜那個殺害無辜者、明確違反“不可殺人”誡命的殺人的靈撒但,並教導德國的官員起義並殺死所有合法的治安法官,因為他們不是治安法官;以聖靈的衝動和靈感為藉口,透過反對上帝聖言的靈感來行事;儘管虔誠的改教家們預言了被稱為福音敵人的悲慘結局,但他們本身並不是謀殺這些上帝敵人的行動者,威沙特先生也不會命令或批准諾曼和約翰。萊斯利應該像他們那樣殺死紅衣主教比頓。

2[原文如此;應為 3]他們有一條通用的規則,即“惡人必被獵殺”:這只是一種秘密的傷害,但一種非同尋常的強烈衝動,一種聖經的靈在引導著他們,使他們在預言中將神聖正義的通用規則應用於特定的屬上帝之人,他們自己只是預言者,而不是行為的合作者(注24)

1. 約翰·弗拉維爾(John Flavel)的生平中有如下記載:

“在他(弗拉維爾)上船的前一天晚上……,他做了一個夢,有如下預感:他以為自己在船上,一場暴風雨突如其來,乘客們驚恐萬分,在他們驚慌失措的時候,有一個人坐在桌旁寫著什麼,這個人非常睿智和嚴肅,他身邊的搖籃裏有一個孩子,非常暴躁;他好像看到孩子的父親拿起一根小鞭子,抽打著孩子,說:孩子,安靜,我會管教你,但不會傷害你。弗拉維爾先生這才醒了過來,他回想著自己的夢,斷定自己在旅途中會遇到一些麻煩:他的朋友們正在和他共進晚餐,向他保證旅途會很愉快,因為風和日麗;弗拉維爾先生回答說,他並不像他們想的那樣,而是因為他的夢而預感到會有很多麻煩,他還補充說,當他在睡夢中得到這樣的暗示時,很少或從來沒有失敗過。

因此,當他們航行到離波特蘭不到五里格的地方時,他們被一場可怕的暴風雨所籠罩,….(注25)。

約翰·豪伊(John Howie)列舉了蘇格蘭聖約信徒約翰·韋爾奇(John Welc)和羅伯特·布魯斯(Robert Bruce)的一些事例:

“有一天,韋爾奇來到他的門前,把他叫了出來,告訴他,他有上帝的信息要告訴他;因為他藐視上帝給他的忠告,不制止在他的範圍內褻瀆主日的行為,所以上帝要把他趕出他的房子,他的子孫後代都不得享受。這就成了事實;因為雖然此時他的外在處境良好,但從那以後,所有的事情都與他作對,直到他不得不賣掉他的產業;在把產業交給買主時,他告訴妻子和孩子們,他發現韋爾奇是一個真正的先知。(注26)

[韋爾奇]告訴她(他的妻子),他一直在為蘇格蘭的事與主角力,發現有一個悲慘的時刻即將來臨,但主會恩待餘民。這大約是主教們第一次遍佈蘇格蘭並敗壞教會的時候。(注27)

有一天,兩個商人騎著馬,每人馱著一匹布,來到城裏,想要進城賣貨,並出示了他們來時所在城市的地方官簽發的通行證。儘管如此,哨兵還是攔住了他們,直到把地方官叫來,地方官來了之後,沒有部長的建議,他們什麼也不做。他不同意,摘下帽子,眼睛朝天看了好一會兒,雖然沒有說什麼話,但一直保持著祈禱的姿勢,過了一會兒,他告訴地方長官,他們最好讓這些旅行者離開他們的城市,他非常肯定地說,瘟疫就在這些背包裏。於是,地方長官命令他們離開,他們去了大約二十英里外的庫姆諾克鎮,在那裏賣掉了他們的貨物,在那個地方引起了如此大的傳染病,以至於活著的人幾乎無法埋葬他們的死者。這讓人們開始把韋爾奇先生當成神諭(注28)。

他(韋爾奇)告訴他們(愛丁堡的兩位市民)說,他們鎮上有兩位偉大的牧師,雖然他們不是基督事業的好朋友,但現在正處於爭論之中,但應該看到,世人永遠不會聽到他們悔改的消息。這兩個人就是帕特里克·加洛韋(Patrick Galloway)先生和約翰·霍爾(John Hall)先生,結果事情就這樣發生了;帕特里克·加洛韋突然去世,約翰·霍爾當時在利斯,他的女僕去市場買東西時把他一個人留在家裏,回來時發現他已經死了。(注29)

一天晚上,他(韋爾奇)與奧奇爾特里勳爵(Lord Ochiltree)一起吃晚飯,他用虔誠和教導性的話語款待大家,他的言談舉止受到了大家的歡迎,只有一位放蕩不羈的教皇派年輕紳士例外,他時而大笑,時而嘲笑,時而做鬼臉。這時,韋爾奇先生突然厲聲喝令全場肅靜,觀察主對那個嘲笑者所做的工作,他們馬上就會看到。(注30)

韋爾奇從宮廷回來後第一次見到他(奧奇爾特里勳爵)的臉,就問他(奧奇爾特里勳爵)對他的請願書做了什麼。老爺說,他已經把請願書呈給了國王,但國王當時正在對大臣們大發雷霆,他相信請願書已經被遺忘了,因為他沒有得到任何答復。“不,”韋爾奇對他說,“我的主啊,你不應該欺哄上帝,也不應該欺瞞我;因為我知道你從來沒有遞交過,雖然我警告過你要注意,除非你願意執行,否則不要答應;但是因為你如此不忠實,記住上帝會奪走你的財產和榮譽,在你自己的時間把它們交給你的鄰居。”結果,他的財產和榮譽都在他自己的時代轉到了詹姆斯·斯圖亞特上尉的兒子詹姆斯·斯圖亞特的名下,而詹姆斯·斯圖亞特上尉確實是一名士官,但卻不是家族的直系繼承人。(注31)

[韋爾奇讓他的妻子繞道去他在艾爾附近的家,因為]“在你去之前,你會發現艾爾爆發了瘟疫”。(注32)

布魯斯先生在《詩篇》第五十一篇的講道中說:“你們的牧師即將被趕走;我們的生命將受到苦難的追索;但你們將親眼看見,上帝將守護我們,成為我們的鎧甲和防衛。”翌日,此事部分完成;……(注33)

凱瑟琳·馬歇爾(Catherine Marshall)寫下了關於她丈夫彼得·馬歇爾(Peter Marshall)的描述:

“在一個漆黑、沒有星光的夜晚,彼得從附近的一個村莊走回班堡(Bamburgh),穿過荒野,他想抄近路。他知道格洛倫路附近有一個深不見底的石灰石採石場,但他認為自己可以避開那個危險地點。夜色如墨,陰森恐怖。只有風吹過滿是石楠的荒野的聲音,他的腳步聲驚擾了野雞,它們發出嘈雜的叫聲,偶爾還有遠處羊群的咩咩聲。

突然,他聽到有人在叫:“彼得!…”聲音非常急切。

他停了下來。“是的,是誰?你想幹什麼?”

他聽了一會兒,沒有回應,只有風聲。荒野似乎完全荒廢了。

他想一定是自己聽錯了,於是又走了幾步。然後,他又聽到了聲音,而且更加急促:“彼得 …”

他停住腳步,試圖窺探那無法穿透的黑暗,卻突然一個踉蹌,跪倒在地。他伸出手想抓住自己,卻發現裏面什麼也沒有。他小心翼翼地繞著半圓摸索著,發現自己正站在一個廢棄採石場的邊緣。只要再往前走一步,他就會墜入太空,必死無疑。(注34)

科頓·馬瑟(Cotton Mather)有如下感想:

“但是,[除了信徒的一般信仰],還有一種特殊信仰,這種信仰與其說是擁有者的責任,不如說是擁有者的安慰;這種信仰只是在這裏和那裏,只是時不時地賜予那些受上帝眷顧的人。虔誠的信徒無法使自己在願意的時候相信什麼,但在某種超自然的力量下……他的心靈會產生強烈的印象,使他淚流滿面,並向他保證,你會得到你向你的神所希望的請求。這個印象在他的腦海中生發出來,帶著清晰的光芒,帶著十足的力量,仿佛是來自天堂的天使,甚至是鏗鏘有力地向他宣告:主已經給了你,你向他請求的….。但你可以從我們的《殉道書》中有關那位受祝福的殉道者荷蘭先生的記載中得到一些說明。在對他宣判之後,他說:“現在我告訴你們,上帝聽到了祂的僕人們為祂受苦的聖徒們流淚祈禱,你們每天都在迫害祂。這是我在上帝面前敢說的話;我是受祂的靈感動而說的:因為從今天起,在這個地方,再也不會有人受到火刑和鐐銬的考驗了。結果,他是在史密斯菲爾德最後一個被燒死的人。你可能會在《奇怪的苦難》(Strange Afflations)中看到更進一步的說明,這使蘇格蘭著名的教會中的許多認信基督的人得以實現和推動,有時會爆發出一些意想不到的經文,但諸如先知的靈降臨在他們身上。(注35)

……大約在“印象”[增加馬瑟特別信仰的一個例子]最活躍的時候(1694年10月),在他的鄰居中,有一些閃閃發光的靈魂奇怪地降臨,他們身上有明顯的標誌,表明他們就是他們自稱的天使。(神知道他們是什麼人!)從這些人那裏,他得到了一個信息(沒有更多了!):他對去英格蘭的事非常憂慮;但他不必也不應該這樣;因為神會實現最有利於祂的榮耀和服務的事情;無論祂的天意如何安排他,神的天使都會跟隨他。(注36)

1676 年,他的腦海中出現了一個奇怪的印象[原文如此],促使他在11月19日就西番雅書第三章第7節中的這幾句話佈道……並結束了佈道。 ……並以一個奇怪的預言結束了佈道,預言說一場大火即將來臨,將造成令人遺憾的荒涼….。在下一個主日,他講道說……當主耶穌要對祂的子民施行任何嚴厲的審判時,祂總是會激起祂的一些僕人的心,發出警告;應該記住這個警告,這樣人們就可以準備好接受必須降臨到他們身上的事情….。就在第二天晚上,他家附近發生了一場毀滅性的大火。(注37)

在 1678 年即將到來之際,他(英格利·馬瑟[Increase Mather])曾不下三次公開宣稱,他確實相信,一種非常致命的疾病很快就會在這個地方爆發;被上帝殺死的人會很多。他的一些朋友因此對他感到不安。但當 1678 年來臨的時候,我們看到了致命的疾病。天花爆發了,….。大名鼎鼎的亨利·莫爾博士(Dr. Henry More)通常不是狂熱分子,他的一段話或許可以稍稍解釋其中的一些表像。“雖然預言的靈在某種意義上已經停止了,但上帝並沒有因此而排除祂自己的能力,也沒有排除祂的僕人隨心所欲地拜訪和協助祂的靈。有些虔誠的人不可否認,有時會發生這樣或那樣的非常不尋常的事情 ”(注38)。

二月初六……“……我(英格利·馬瑟)在主面前非常感動和融化,以至於有一段時間我一句話也說不出來。但後來,我不能不說,上帝會拯救新英格蘭!上帝會拯救新英格蘭!……於是,我從跪地中站起來,帶著許多安慰和確信,因為上帝聽到了我的話。我希望,這些都是上帝之靈….”。……翌年 4 月 14 日,[英國]傳來消息,就在那天[即2月6日],[英國]發生了一件事,令人高興的是,科克帶著他的新英格蘭政府委任書來了,這件事轉移了注意力,並且完全失敗了,……(注39)

馬瑟先生繼續為他的遠航做準備;他越來越強烈地相信,上帝會讓他發現英格蘭的情況是這樣的,他應該有機會為那裏的人民做特別的事情。是的,他竟然在信上寫下了這些不可思議的話:“我知道,一定會這樣的;因為,上帝啊,你告訴我,一定會這樣的!”。事實是,如果他沒有這樣的信念,激發他非凡的勇氣,以他的謹慎,絕不會像現在這樣千方百計地暴露自己。(注40)

卡米薩德人(Camisards)中的“預言”現象也值得一提。(注41)但卡米薩德人中發生的事情包括混亂和假預言。嚴重的迫害和缺乏訓練有素的領袖,使人們沒有意願也沒有能力進行批判性的辨別。後來,從 1715 年開始,這些問題得到了解決:

“安托萬·考特(Antoine Court)儘管年輕,卻是這些集會(教會會議)的指導者和靈魂人物,傳教士們的追隨證明了他們內心沒有不信和傲慢,只是不自覺地或因缺乏教導而犯了錯。他們只是希望得到更好的建議和指導。

“……聖經應被視為信仰的唯一準則,特殊啟示應被拒絕,因為它是反聖經和危險的”(1715 年宗教會議)(注42)。

卡米薩德人的混合現象證實了馬瑟、盧瑟福和其他人所提出的警告。這與我對使徒的無誤性和後來的非推理過程的無誤性所做的區分是一致的。

現代讀者可能仍然會懷疑,上述報告是否都準確地描述了所發生的事情。它們是否經過了傳播過程的“美化”?但至少,這些報告表明了報告者認為上帝能做什麼。除了極少數例外情況,這些報告人都是站在據稱發生這些事件的改革宗神學傳統的立場上的。因此,這些報導揭示了改革宗對上帝非凡的護理行動的靈活思考。

所有這些非同尋常的現象都可以歸入《威斯敏斯特信仰告白》第 5.3 條的描述中:“上帝雖然在一般護理中使用管道(means),但祂若看為好,也可以不受方法的約束行事——不用它、超越它、甚至牴觸它。”如此描述上帝的工作,肯定包括所有非推理過程。其中許多非推理過程無疑“使用了管道”。但由於對上帝主權及其計劃奧秘的堅定承諾,《信仰告白》明確承認,也可能存在不以任何一般管道與管道相連的運作。在任何情況下,最終的決定因素都是“祂的美意”。

1 Cf., e.g., the Heidelberg Catechism Q. 31; the Westminster Confession of Faith 8.1; Westminster Shorter Catechism Qq. 23-26.

2 With some alterations, this diagram derives from the classroom teaching of Edmund P. Clowney.

3 On the charismatic side see, e.g., Wayne A. Grudem, The Gift of Prophecy in the New Testament and Today (Westchester, IL: Crossway Books, 1988) 277-97; on the noncharismatic side, Herman Ridderbos, The Authority of New Testament Scripture (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1963); Richard B. Gaffin, Jr.,Perspectives on Pentecost: Studies in New Testament Teaching on the Gifts of the Holy Spirit (Grand Rapids: Baker, 1979) 89-93.

4 Once again I owe this idea to classroom lectures by Edmund P. Clowney.

5 Note how Jack Deere, Surprised by the Power of the Spirit (Grand Rapids: Zondervan, 1993) 64-71, argues for analogy rather than pure identity between modern healing gifts and healing gifts exercised by the apostles. Hence, at this point his position is similar to mine.

6 The level of Messianic giftedness is more difficult to analyze, because it involves mysteries in the relation between our Lord’s true humanity and true deity. With respect to his humanity, it seems that Jesus’ ministry involved both discursive processes (John 10:35-36;Matt 22:31-32) and nondiscursive processes (Matt 17:27; Luke 10:18).

7 O. Palmer Robertson, The Final Word: A Biblical Response to the Case for Tongues and Prophecy Today (Carlisle, PA: The Banner of Truth Trust, 1993) 84.

8 A distinction between “direct” and “indirect” communication from God also proves fruitless. For what counts as “direct”? Did God give the visions of Revelation with or without using as a background John’s own psychic composition and John’s previous meditation on the Old Testament and on Daniel and Ezekiel in particular? Did God give Peter the vision of Acts 10 with or without using Peter’s hunger as a means? Did God give Peter the sermon inActs 2:14-36 with or without using Peter’s previous knowledge of the Old Testament and Jesus’ instruction in Luke 24:44-49? It is impossible to answer any of these questions definitively, nor is it necessary to answer them in order to appreciate the resulting speeches and acts of communication. Luke’s use of the means of historical research does not devalue the product. “Directness” is simply not at issue in discussing the authority of a product.

9 The best argument for continuation is probably Grudem, Gift, building on Wayne A. Grudem, The Gift of Prophecy in I Corinthians (Washington: University Press of America, 1982). For cessation, see Gaffin, Perspectives; also R. Fowler White, “Gaffin and Grudem onEph 2:20: In Defense of Gaffin’s Cessationist Exegesis,”Westminster Theological Journal 54 (1992) 303-320; R. Fowler White, “Richard Gaffin and Wayne Grudem on 1 Cor 13:10: A Comparison of Cessationist and Noncessationist Argumentation,” JETS 35 no. 2 (1992) 173-81.

The literature on these questions is voluminous. But Grudem and Gaffin remain the most articulate spokesmen of the two main positions, and may be taken as representative of a far broader circle.

10 Ernest W. Bacon, Spurgeon: Heir of the Puritans (Grand Rapids: Eerdmans, 1968) 156.

12 Os Guinness, The Dust of Death (Downers Grove: InterVarsity, 1973) 299.

13 Along with many others, O. Palmer Robertson is quite rightly concerned about any extra words claiming to be “a word from the Lord,” claiming to specify “his will for their lives” (The Final Word 88-95, especially p. 89). He points out how unstable, confusing, and oppressive such claims can become. But my distinction between teaching content and circumstantial content addresses the problem. Teaching content either reiterates Scripture or is invalid (thus no additions to Scripture!). Circumstantial content, properly understood, is not “a word from the Lord” at all, in the sense of being instruction about his will, but is simply circumstantial information. If I announce that I brushed my teeth, I do not thereby proclaim a “word from the Lord” expressing his (preceptive) will.

14 See, e.g., Carl Brumback, What Meaneth This? (Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1947) 259; Kilian McDonnell, Charismatic Renewal and the Churches (New York: Seabury Press, 1976) 145-46.

15 Ligonier Ministries, “Striking a Chord in the Heart of the Believer,” Table Talk 14 no. 11 (Nov., 1990) 13.

16 Cf. Wayne Grudem, Gift 260.

17 Such lessons are included in the tenor of what is said in Grudem, Gift 253-63.

18 Thus, e.g., Gaffin cautiously opens a door to modern nondiscursive gifts in Perspectives 120, “Often, too, what is seen as prophecy is actually a spontaneous Spirit-worked application of Scripture, a more or less sudden grasp of the bearing that biblical teaching has on a particular situation or problem. All Christians need to be open to these more spontaneous workings of the Spirit.” Gaffin here speaks of what we have classified as teaching content derived through nondiscursive processes. Robertson allows for similar phenomena in The Final Word 84.

21 See Vern S. Poythress, “Linguistic and Sociological Analyses of Modern Tongues-Speaking: Their Contributions and Limitations,” Westminster Theological Journal 42 (1979-80) 367-88.

22 Interestingly, some published instances of xenoglossia, where the language is identified as a known human language by some listener, involve teaching content based on Scripture. See Harold Bredesen and Pat King, Yes, Lord (Plainfield, NJ: Logos International, 1972) 68-69, 199; David M. Howard, By the Power of the Holy Spirit (Downers Grove: InterVarsity, 1973) 117. Because the content is based on Scripture, there can be no threat here to the sufficiency of Scripture or the completeness of the biblical canon.

23 See, for example, William Samarin, Tongues of Men and Angels: The Religious Language of Pentecostalism (New York-London: Macmillan, 1972), especially pp. 227-236.

24 Samuel Rutherfurd [sic], A Survey of the Spirituall Antichrist. Opening the Secrets of Familisme and Antinomianisme in the Antichristian Doctrine of John Saltmarsh, and Will. Del, the Present Preachers of the Army now in England, and of Robert Town, Tob. Crisp, H. Denne, Eaton, and Others… (London: Andrew Crooke, 1648), part I, chap. 7, pp. 42-44

25 “The Life of the Late Rev. Mr. John Flavel,” The Works of John Flavel (London: The Banner of Truth Trust, 1968) 1:viii.

26 John Howie, The Scots Worthies, rev. ed. by W. H. Carslaw (Edinburgh-London: Oliphant, Anderson, & Ferrier, 1902) 123.

32 Ibid. Other predictions and an account of the raising of a man dead forty-eight hours are included on pp. 132-33, 135, 136.

34 Catherine Marshall, A Man Called Peter: The Story of Peter Marshall (New York: McGraw-Hill, 1951) 14.

35 Cotton Mather, Parentator: Memoirs of Remarkables in the Life and the Death of the Ever-Memorable Dr. Increase Mather (Boston: B. Green, 1724) 189-91. Cotton Mather also introduces certain cautions on pp. 191-96, and discusses counterfeits.

41 E.g., Philippe Joutard, Les Camisards (Paris: Gallimard/Julliard, 1976) 57-101.

42 G. de Félice, History of the Protestants of France (New York: Edward Walker, 1851) 450.

感谢骆弟兄的翻译! 澄清了改革宗内部很多狭隘的认识。钟马田的罗马书解经讲道(14卷本)第7卷里面也记载了不少圣灵不借助蒙恩之道而直接作工所导致的神秘体验。

LikeLike

那几个古英语翻译过来的段落确实不太好懂。要是能校对一下就好了

LikeLike